Sie sind hier: Startseite » Geschichte der Gemeinde

Sie sind hier: Startseite » Geschichte der Gemeinde

Bereits 1092 – so ist urkundlich bezeugt – konnten am 3. und 4. Februar hier 3 Kirchen eingeweiht werden. Die neue Klosterkirche, die große (heute noch bestehende) Pfarrkirche und die kleine Seelenkapelle, in welcher der vorhandene kostbare gotische Taufstein untergebracht ist.

Nachdem die Kanoniker zwischen 1120 und 1130 das Kloster stillschweigend verlassen haben, wird nun das verwaiste Kloster von Bischof Otto von Bamberg mit Benediktinermönchen neu beschickt. Kloster und Gemeinde blühen erneut auf. Im Jahre 1141 tritt zum ersten Mal der volle Name Münchsmünster auf. 1350 wird Mitterwöhr erstmals urkundlich erwähnt. Mit dem Amtsantritt Wilhelm des Mendorfers 1403-1450 wird die Blütezeit des Klosters eingeläutet. Doch schon im Jahr 1556 erlosch in den Wirren der Reformation die große benediktinsche Tradition. Ab 1558 wurde das Kloster Münchsmünster von Ingolstadt aus von den Jesuiten verwaltet und war schließlich von 1778 bis 1813 Malteser-Commende.

Die Säkularisation setzte dann den Schlusspunkt für mehr als 1000 Jahre Klostergeschichte.

Das Dachwerk des ehemaligen Forstamtes in Münchsmünster – Dendrochronologie und Bauformen.

Bereits im Dezember 2000 untersuchten die beiden Studenten Georg Brütting und Michael Jandejsek von der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg das Dachwerk im Gebäude des ehemaligen Forstamtes (Dr.-Eisenmann-Str. 12), dessen Kernbau zum ehemaligen Torbereich des Klosters Münchsmünster gehörte. Es handelt sich um das einzige noch stehende Gebäude des alten Klosterkomplexes, der im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts auf Abbruch versteigert und niedergelegt wurde. Fünf zur Altersbestimmung des Dachwerkes entnommene Holzproben wurden am Dendrochronologischen Labor der Universität Bamberg ausgewertet. Die Kosten derselben übernahm die Gemeinde Münchsmünster.

Die Auswertung erbrachte, dass das zur Errichtung des Dachwerkes verwendete Holz im Winter 1687/88 geschlagen wurde. Da eine Errichtung des Dachwerkes im Winter auszuschließen ist, sind diese Arbeiten für das Frühjahr bzw. den Sommer 1688 anzusetzen. Diese Baumaßnahme fällt somit in die Zeit, in der die Gebäude des ehemaligen Klosters – 1556 von den letzten Mönchen verlassen – vom Jesuitenkolleg in Ingolstadt aus verwaltet wurden (1599 – 1773).

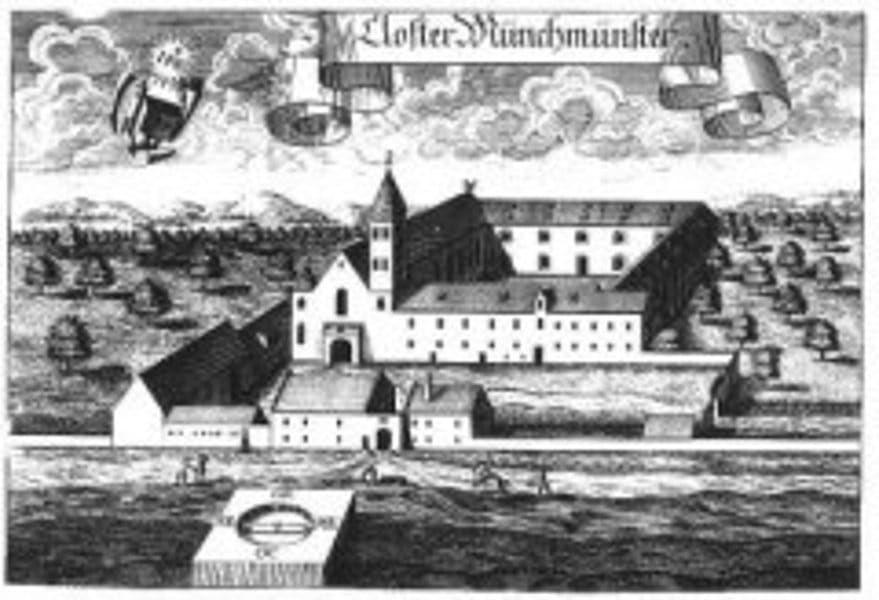

Rechts neben dem Tor befindet sich – nach Vergleichen mit alten Katasterplänen – das Gebäude des ehemaligen Forstamtes in seinem wohl ursprünglichen Zustand.

Das steile Dachwerk aus dem späten 17. Jahrhundert ersetzte allerdings ein älteres Dach. In der nördlichen Giebelwand haben sich Reste des Abschlusses der alten Giebelwand, ein sog. Treppengiebel, erhalten. Der Treppengiebel ist ein weitverbreitetes Bauelement der Gotik. Der Kernbau des Gebäudes Dr. Eisenmannstr. 12 mit seinem ursprünglich niedrigeren Dach könnte noch zu Klosterzeiten- eventl. erste Hälfte 16. Jahrhundert – entstanden sein. Dies kann allerdings nur durch weitere Nachforschungen belegt werden.

Das alte Dachwerk wurde, wie bereits erwähnt, im späten 17. Jahrhundert durch ein über 9 m hohes Dach mit insgesamt drei Dachgeschossen ersetzt. Es handelt sich um ein Sparrendach mit liegendem Stuhl, d. h. die Stuhlsäulen – wichtige konstruktive Bauteile eines Dachstuhls – stehen im Gegensatz zum stehenden Stuhl nicht senkrecht, sondern schräg und sind mit ihrem Fußpunkt zu den Außenwänden angeordnet. Diese Konstruktion bietet die Möglichkeit, das Dachwerk als Speicherboden zu nutzen. Dies wird durch den Befund von Schüttbrettern bestätigt. Somit kann dem Dachwerk eine Funktion als Getreidespeicher zugesprochen werden.

Das Gebäude des ehemaligen Forstamtes wurde jedoch schon vor diesen Untersuchungen des öfteren als Getreidespeicher des Klosters bezeichnet. Allerdings waren hier die sog. „Sackmaße“ an der südlichen Giebelseite des Hauses dafür der ausschlaggebende Punkt. Welche Funktion diese letztendlich wirklich hatten, bleibt weiterhin ungeklärt.

Weitere interessante Befunde im Dachstuhl waren Abbundzeichen und Verzierungen auf den Kopfbändern der Dachstuhlkonstruktion. Sie waren mit Rötelstiften auf die Hölzer aufgebracht und z. T. in noch sehr gutem Zustand erhalten. Die einzelnen Bauteile der Dachstuhlkonstruktion werden in der Regel mit Abbundzeichen durchnumeriert. Weiterhin war man auf eine ansprechende Ausgestaltung der Dachgeschosse bedacht, was die Verzierungen auf den Kopfbändern belegen.

Die Untersuchungen haben einen interessanten Einblick in die Baugeschichte des Hauses Dr. Eisenmannstr. 12 gegeben und zugleich weitere neue Fragen aufgeworfen.

Festzuhalten bleibt, dass es sich bei dem Dachwerk um eine beeindruckende Baumaßnahme von enormen Aufwand aus nachklösterlicher Zeit handelt und das Ergebnis der dendrochronologischen Untersuchungen dem Ort Münchsmünster das älteste nachgewiesene Profangebäude beschert hat.

Text und Fotos: Michael Jandejsek; Stich: Bayer. Landesvermessungsamt

Die Ausgrabungen (1992 – 1993) auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Münchsmünsters

Der geplante Neubau des örtlichen Kindergartens auf dem Gelände des ehemaligen Klosters, im Osten des heutigen Ortes gelegen, machte archäologische Untersuchungen unter der Leitung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege erforderlich. 1992 und 1993 wurden somit Ausgrabungen im Bereich des Baugrundes des zukünftigen Kindergartens durchgeführt. Der Baugrund lag im ehemaligen Vorhofbereich des Klosters mit seinen Wirtschafts- und Torbauten, welcher der Klosterkirche und den Konventgebäuden westlich vorgelagert war.

Der Stich des Klosters von Michael Wenig stammt aus dem ersten Band (Rentamt München) seiner „Historico – Topographica Descriptio von Ober- und Niederbayern“, der 1701 erschienen ist. Er verdeutlicht die oben angesprochene Lage der einzelnen Gebäude. Der Klosterkomplex wurde im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf Abbruch versteigert und niedergelegt.

Das Steinmaterial wurde hauptsächlich zum Bau neuer Häuser (u.a. Gasthof Rauscher) verwendet. Das Gebäude des ehemaligen Forstamtes (Dr.-Eisenmann-Str. 12) ist der einzige bauliche Überrest der Klosteranlage. Sein Kernbau gehörte zum Torbereich des Klosters. Das ursprüngliche Dach wurde im Jahr 1688 (d) durch ein neues steiles Satteldach mit insgesamt drei Dachgeschossen ersetzt. An der südlichen Giebelwand befinden sich die sog. „Sackmaße“, deren eigentliche Funktion unklar ist.

Ein weiterer „stehender“ Bauteil ist das Westportal der ehemaligen Klosterkirche St. Peter. Dessen Archivolten und Gewände verkaufte 1819 ein Kaufmann aus Münchsmünster an den Stadtmagistrat von Landshut. Dort integrierte man diese in den Bau des Friedhofsportals, der 1820 vollendet wurde. Ein Stich von Pfarrer Anton Nagel aus seinem Werk „Notitae origines domus Boicae illustrantes“ von 1804 zeigt entgegen der in der Literatur verbreiteten Annahme einer missverstandenen Wiedergabe nach bisherigen Erkenntnissen sicherlich den ursprünglichen Zustand des Westportals.

Auffällig ist der äußerst reiche plastische Schmuck sowohl am Portal als auch in der von einem Rechteckrahmen eingefassten Zone. Hier wurden zwei verwendete Bildsteine verbaut. Durch den Einbau der Archivolten und Gewände in das Friedhofsportal von Landshut ist uns aber sowohl ein kunstgeschichtlich bedeutendes als auch das größte zusammenhängende Bauelement der abgegangenen Klosterkirche erhalten geblieben. Weitere Architekturfragmente der Klosterkirche befinden sich heute im Bayerischen Nationalmuseum in München. Das Museum erwarb in den Jahren 1891 und 1892 diese aus Privatbesitz in Münchsmünster, wo sie z.T. in Gebäuden eingemauert waren.

Stellvertretend sind hier zwei dieser Architekturfragmente abgebildet.

Das Bild rechts zeigt eine Drachenbasis. Auf dem Türsturz unten ist in der Mitte das Brustbild des Salvators dargestellt, rechts neben ihm die Sonne und links der Mond. Vor Ort in Münchsmünster und der nahen Umgebung sind weitere Architekturfragmente in Privatbesitz bzw. in der Seelenkapelle erhalten. Erwähnenswert ist der Neufund eines reich verzierten Bogensteines in Mitterwöhr.

Bei den Ausgrabungen 1992 und 1993 kamen, trotz der im Vergleich mit der Gesamtfläche der Klosteranlage kleinen Grabungsfläche, bedeutende Funde und Befunde zutage.

Älterster Befund ist eine zweiphasige Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor, die in ottonische sprich vorromanische Zeit (10./11. Jh.) datiert. Aus romanischer Zeit stammen ein Teil des Fundamentes des Südturmes der Klosterkirche sowie mögliche Reste eines Atriums. Aus spätmittelalterlicher Zeit konnte ein Teil der Westfront der Konventgebäude mit vorgelagertem Brunnen (Holzunterbau 1408/09) ergraben werden. Der Abbruch im 19. Jahrhundert hat auch im archäologischen Befund deutliche Spuren hinterlassen.

Im freigelegten Teilbereich des Westflügels der Konventgebäude wurde ein Schüsselboden ergraben. Er bestand aus mit ihrer Öffnung nach unten versetzten Schüsselkacheln, die in den anstehenden Lehm gedrückt waren. Die Funktion ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Denkbar ist eine isolierende Funktion gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Andererseits könnte dieser Unterbau zur Regulierung des Raumklimas gedient haben, da es sich um einen ehemaligen Kellerraum handelt. Dies würde einen solchen Arbeitsaufwand (ca. 280 versetzte Schüllelkacheln im ergrabenen Bereich) sicherlich rechtfertigen.

Eine weitere „Fundgrube“ stellte ein freigelegter Brunnen aus dem Jahr 1408/09 dar, der sich an der Westfront der Konventgebäude befand. Bei der Ausnahme der Brunnenverfüllung kamen neben einigen kompletten Keramik-gefäßen und zahlreichen Keramikscherben weiterhin Glas- und Holzfunde zutage.

Bei den Glasfunden handelt es sich um einen Emaillebecher, zwei Glasflaschen und Bruchstücke von weiteren Glasgefäßen.

Die Holzfunde umfassen vier Holzkugeln und eine halbe Daubenschüssel.

Ergänzt wird das Fundmaterial durch einen Lederschuh. Das gesamte Fundmaterial aus dem Brunnen ist spätmittelalterlicher Zeitstellung.

Das Bild links zeigt den Brunnen während der Ausgrabungen im Jahr 1993. Proben aus den im unteren Bildteil zu sehenden Holzbalken des Brunnens datierten diesen auf das Jahr 1408/09.

Rechts ist eine der vier gefundenen Holzkugeln zu sehen. Aus der Brunnenverfülllung konnten einige komplette Keramikgefäße geborgen werden.

Neben den rechts gezeigten Töpfen befanden sich in dieser weiterhin auch Schüsseln.

Neben den Glasfragmenten einer bauchig-ovalen Flasche mit kobaltblauen Fadenauflagen im Halsbereich und einer Rippenflasche fanden sich Bruchstücke eines Emaillebechers.

Die Restaurierung der Fragmente erfolgte in der Außenstelle Ingolstadt des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Dieser Fundkomplex von mittelalterlichem Glas liefert einen fast vollständigen Querschnitt des mittelalterlichen Tafelglases des ausgehenden 13. bis 14. Jahrhunderts in Europa. Er beeindruckt sowohl durch das hohe künstlerische Niveau als auch durch das große handwerkliche Geschick, mit dem die Gläser hergestellt wurden. Auf dem links gezeigten Emaillebecher konnte ein Schriftzug im oberen Teil sicher gestellt werden. Die Deutung desselben lautet mit großer Wahrscheinlichkeit: „Cum sinis, comede a portione“, d.h. „Wenn es gestattet ist, verzehre nach Deinem Anteil“.

Die Befunde der Grabungen 1992 und 1993 wurden im Rahmen einer Magisterarbeit am Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ausgewertet.

Literatur:

Michael Jandejsek, Monasterium monachorum. Das ehemalige Kloster Münchsmünster (Lkr. Pfaffenhofen a.d.Ilm). Versuch einer Rekonstruktion der Baugeschichte (Magisterarbeit Universität Bamberg 2002).

Ders., Münchsmünster: Ehemaliges Klostergelände. Ingolstadt und der oberbayerische Donauraum. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland. Band 42 (Stuttgart 2003) 188 – 190.

Ders., Die Ausgrabungen 1992/1993 auf dem ehemaligen Klostergelände Münchsmünster, Lkr Pfaffenhofen a.d.Ilm. Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege (in Vorbereitung).

Michael Jandejsek M.A. (Bamberg)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen